바다호랑이

바다호랑이

2014년 4월 16일의 아침은 누군가에게 영원히 멈춰버린 시계바늘이다. 세월호 참사 이후 수많은 다큐멘터리와 극영화가 그날의 비극을 기록했지만, 정윤철 감독의 <바다호랑이>는 가장 깊고 어두운 곳에서 사투를 벌였던 이들에게 시선을 돌린다. 김탁환 작가의 르포르타주 소설 <거짓말이다>를 원작으로 한 이 영화는 맹골수도의 거센 조류 속에서 목숨을 걸고 희생자들을 수습했던 민간 잠수사들의 진실을 인양한다.

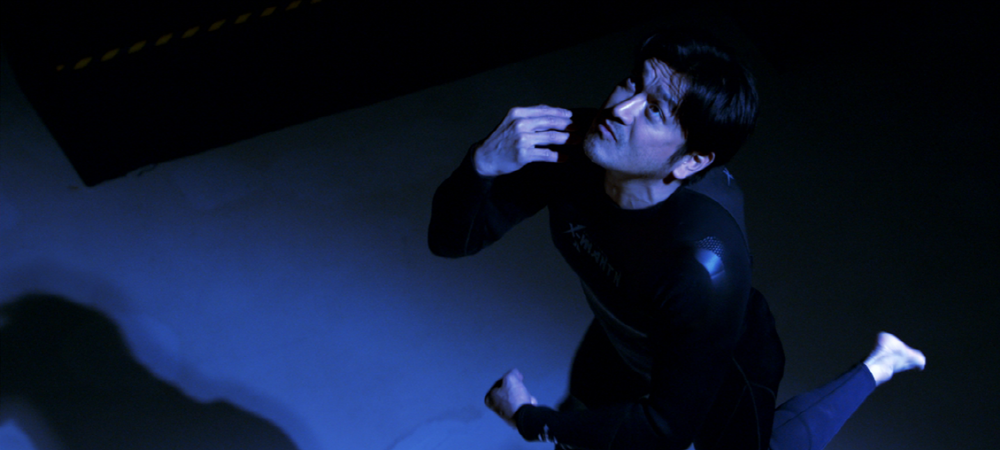

영화는 상업영화의 화려한 CG나 세트 대신, 연극적 무대 장치를 차용한 극초저예산 형식을 택했다. '하나의 텅 빈 공간'은 때로 차가운 선실이 되고, 억울한 잠수사들이 서는 법정이 되며, 유족들의 한숨이 머무는 자리가 된다. 관객은 시각적 리얼리티를 넘어 연출의 진정성에 압도당한다. 특히 시야가 1미터도 되지 않는 탁한 바다 속에서 학생들을 포옹하듯 안아 수습해야 했던 잠수사들의 고통스러운 증언은 보는 이의 심장을 파고든다.

<바다호랑이>는 국가가 외면한 현장에서 의를 실천했으나, 오히려 책임 소재를 가리는 재판의 희생양이 되어야 했던 민간 잠수사들의 분노를 가감 없이 드러낸다. "내 머릿속의 기억도 같이 지워주면 좋겠다"는 잠수사의 절규는 참사의 그림자가 여전히 우리 곁에 머물고 있음을 상기시킨다. 이 영화는 고통을 전시하는 대신, 우리가 맹골수도의 어둠 속에서 잊지 말아야 할 얼굴들을 나직하고 깊게 불러낸다. (박재환영화리뷰.800자리뷰)