난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

한동안의 휴지기를 가진 KBS <한국영화클래식>이 다시 시청자를 찾는다. ‘충무로시절의 위대한 한국영화’들을 디지털 리마스터링 버전으로 다시 만날 수 있는 소중한 기회이다. 지난 31일에는 1981년 개봉된 이원세 감독의 <난장이가 쏘아올린 작은 공>이 방송되었다. 소설가 조세희의 문제적 중편소설을 영화화한 작품이다. 전두환 집권 2년 차에 만들어진 굉장한 사회물이다. 그 극악무도한 시기에 이런 보석 같은 작품이 탄생했다니. 물론 시대적 한계가 묻어있지마, 담아야할 이야기는 필름에 고스란히 남아있다. 영화는 원작 소설의 배경을 바꿨을 뿐 대부분의 이야기와 대사는 살린다. 들어가기 전, 제목에 대해서 이야기해야겠다. 조세희 작가는 굳이 ‘난장이’라고 했지만 표준어는 난쟁이'이고, '기형적으로 키가 작은 사람을 낮잡아 이르는 말'이다. 어쩌면 저 단어가 불편한 사람도 있겠지만, 위대한 문학성을 위한 도발이라고 봐주시면 될 듯하다.

지금의 '서울 강남' 개발 붐이 막 시작되던 시절을 배경으로 한 소설과는 달리 영화는 서해안 염전마을을 무대로 한다. 촬영한 곳이 시흥이란다. 물론 지금은 천지개벽한 곳이다. 드넓은 염전지대, 흙먼지 날리는 비포장도로가 있고, 드문드문 판자촌이 형성되어있다. 가난하고, 희망 없는 사람들이 이곳에 하나둘 정착하여 ‘집’이란 것을 지어서는 살고 있다. ‘김불이 네’ 식구도 그런 존재이다. 아버지 김불이는 ‘난쟁이’이다. 예전엔 극장(서커스)에서 나팔을 불었지만 지금은 허드렛일을 하고 있다. 공부를 잘해 집안을 일으키고 싶었던 큰 아들 영수(안성기)는 결국 공장에서 쇳물 붓는 일을 하고, 형을 따르던 동생 영호는 권투선수가 되어 집안을 도우려고 발버둥 친다. 막내 영희(금보라)는 빵집에서 일한다. 엄마(전양자)와 함께 가난하지만, 행복하다. 하지만 삶이 녹록치 않다. 이곳에 아파트가 들어설 것이란다. 알량한 돈 몇 푼으로 판잣집에서 내쫓길 판이다. 영수는 공장에서 발을 다치고, 영호는 권투 시합에서 진다. 영희는 돈 많은 부동산업자(김추련)의 차에 올라탄다. 이웃집 명희(전영선)는 극약을 먹고 자살하고, 달나라로 가는 꿈을 꾸던 아버지(난쟁이 김불이씨)는 높은 굴뚝에서 뛰어내려 죽는다.

조세희의 원작소설은 <난쏘공>이란 불리며 오랫동안 베스트셀러가 된다. 박정희 시대 – 전두환 시대의 어두운 개발독재의 뒤안길을 환상적으로 그린다. ‘서울특별시 낙원구 행복동’이 배경이다. 이곳의 판자촌 거주민들은 입주권을 받는다. 그 입주권은 17만원에 거래된다. 그 돈으로는 아파트가 새로 들어서도 입주할 수도 없다. 이제 더 멀리 밀려나야하는 것이다. 소설에서는 ‘잠실’, ‘신천호대교, ’강남1로’, ‘영동’, ‘은아주택’ 같은 말이 나온다. <바람 불어 좋은날>의 바로 그 곳이다. 아버지 김불이는 117센티미터에 32킬로그램이다. 온갖 험한 일을 하다가 이제 카바레 입구에서 손님들의 놀림을 받으며 ‘인사’를 하고 있다. 영희는 집을 지키기 위해, 입주권을 되찾기 위해 ‘충무로식 자기희생’을 한다.

난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

영화에서는 김불이네 가족이 마지막 만찬을 즐기는 장면이 있다. 고기를 구워먹는다. 한 점씩, 한 점씩. 사람들이 몰려와 철거를 시작한다. 벽을 부수고, 문을 부수고, 먼지를 날린다. “아니, 안에 아직 사람이 있잖아” 엄마는 접시에 고기를 담아 철거인부의 입에 한 점씩 나눠준다. 이 폭력적인 시대의 비참한 사람들의 휴머니즘이라니. 그 판잣집은 뜯겨나갈 것이고, 이제 그 자리엔 고층 아파트가 쑥쑥 들어설 것이다. 난쟁이 김불이네 가족들은 이제 서울 외곽으로, 경기도로, 더 멀리 밀려날 것이다. 17만원으로는 결코 내 집을 장만할 수 없을 것이니.

이원세 감독은 ‘강남’을 ‘경기도 해안 염전’으로 배경을 바꾼다. 시흥(오이도) 이었단다. 감독이 그곳에 살아서 누구보다도 그 정서를 잘 알고 있었단다. 물론, 이런 사회비판적 영화가 쉽게 만들어질 수는 없을 것이다. 김민기의 음악은 사용불가 판정을 받았고, 영화 검열은 시나리오에서부터 수정이 거듭되고, 완성된 영화는 여기저기 잘려나가 만신창이가 되었단다. 그렇게라도 완성되어 이렇게 필름이 남아있다니!!!! 이 작품은 한국영상자료원이 1990년 수집한 35mm 원본 네거티브 필름을 사용하여 2023년 ㈜화력대전과 함께 4K 해상도로 디지털 복원한 작품이다.

한국영상자료원에서는 오래전부터 '구술로 만나는 영화인'이라는 기록을 하고 있다. 시나리오 작가 이두형이 말한 이원세 감독 일화에는 이런 대목이 있다. "대종상 영화제가 며칠 남지 않은 날, 문화공보부의 영화 담당자가 이원세 감독에게 전화를 했단다. 이번 영화제에 귀하가 연출한 '난쟁이가 쏘아 올린 작은 공'이 11개 부문에 노미네이트 됐으니 그 날 모두 양복을 입고 나오도록 해 달라는 이야기가 있었단다. 그런데 이원세 감독의 작품이 사회성을 망각했다는 이유로 영화제 시작 두 시간 전에 딴 작품들로 바뀌었단다."

이원세 감독의 마지막 작품은 <여왕벌>(1985)이다. 이혜영과 조용원이 출연한 이 작품은 미국인과 사랑에 빠진 여자의 복수극이다. 감독은 이 영화가 '반미 사상'이 깊이 깔려 있다며 수시로 정보부로 나오라는 호출을 받았다고 한다. 이원ㅅ 감독은 그 일을 계기로 영화를 그만 두고 평범하게 살겠다고 결심했다고 한다. 그리고 미국으로 이민을 떠난다.

난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

난장이가 쏘아올린 작은 공 (이원세 감독, 1981)

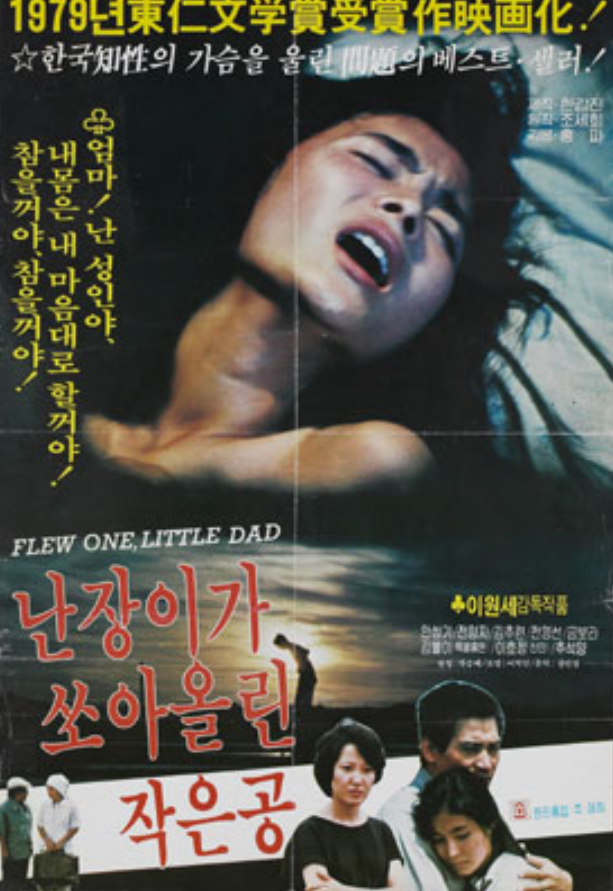

참, 영화를 보면 중간에 베드신이 등장한다. 괴이한 앵글이지만, 당시 한국영화계, 충무로의 유일한, 그리고 가장 안전적인 흥행방정식이다. 그런 장면이 하나라도 있어야 지방 흥행(?)을 노릴 수 있으니. 그리고, 포스터에 한 장면 쓰일 수 있었으니 말이다. 포스터만으로 이 영화가 형편없는 그 시절의 에로물이라고 평가하지 마시길. 당시 영화인의 피와 땀과 눈물이 녹아든 작품이니 말이다.

영화의 배경이 된 군자염전은 이제 완전히 사라졌다. 시흥 장곡동에 시흥갯골생태공원이 조성되었단다. 영화에는 지금은 사라진 ‘수인선협궤열차’ 장면이 있다. 공개된지 45년이나 된 작품이지만 '불후의 명작'임에 분명한 영화이다.